| 蔡进步:珍藏了31年的“特约通讯员证”(随笔) | |||

| 煤炭资讯网 | 2025/3/20 22:46:14写作 | ||

|

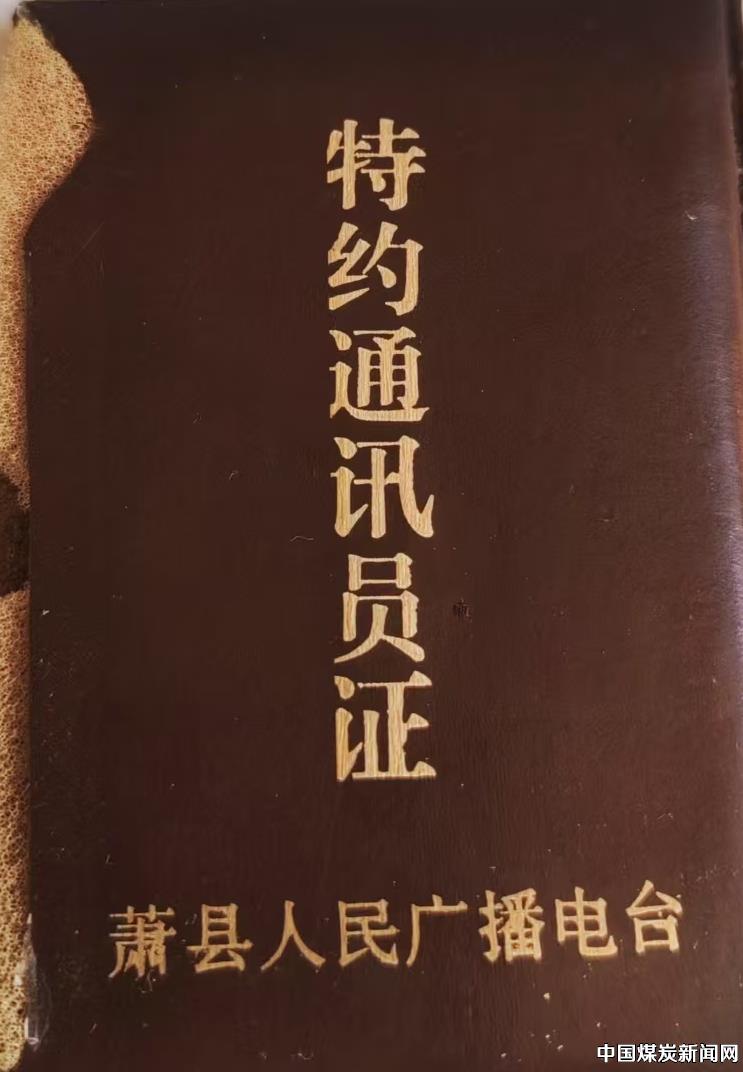

在我家的书橱里,有一个我保存了整整31年的“特约通讯员证”,这是31年前萧县人民广播电台编辑王于霞给我办理的一个新闻采访证件。

1994年,我初中毕业后没考上高中,便在家里帮着父母种地。两个月后,我迷上了新闻写作。当时,我所在的萧县庄里乡政府广播站开设了一档新闻节目“庄里新闻”,经常播出本乡新闻写作者的新闻稿,听了一段时间后,喜欢写作文的我不禁跃跃欲试。

我知道庄里乡有几个新闻写作高手,像西黄庄村的孙明华和朱永杰、南岗村的张鹏、陶墟村的王中华和贺天成,他们都在《拂晓报》和萧县人民广播电台发表过新闻稿件。孙明华和朱永杰还在《安徽日报》上发表过新闻稿。孙明华更牛,竟然在《辽宁青年》上发表过诗歌,在《鸭绿江》上发表过小小说。

那时,我还没有勇气向《拂晓报》和萧县人民广播电台投稿,却很积极地向庄里乡广播站投稿。每次在村中的大喇叭里听到乡广播站播音员陈辉声情并茂地播出我写的新闻稿,我都热血沸腾。陈辉还把我的稿子向萧县人民广播电台推荐,时间长了,我的稿子经常在县电台播出。

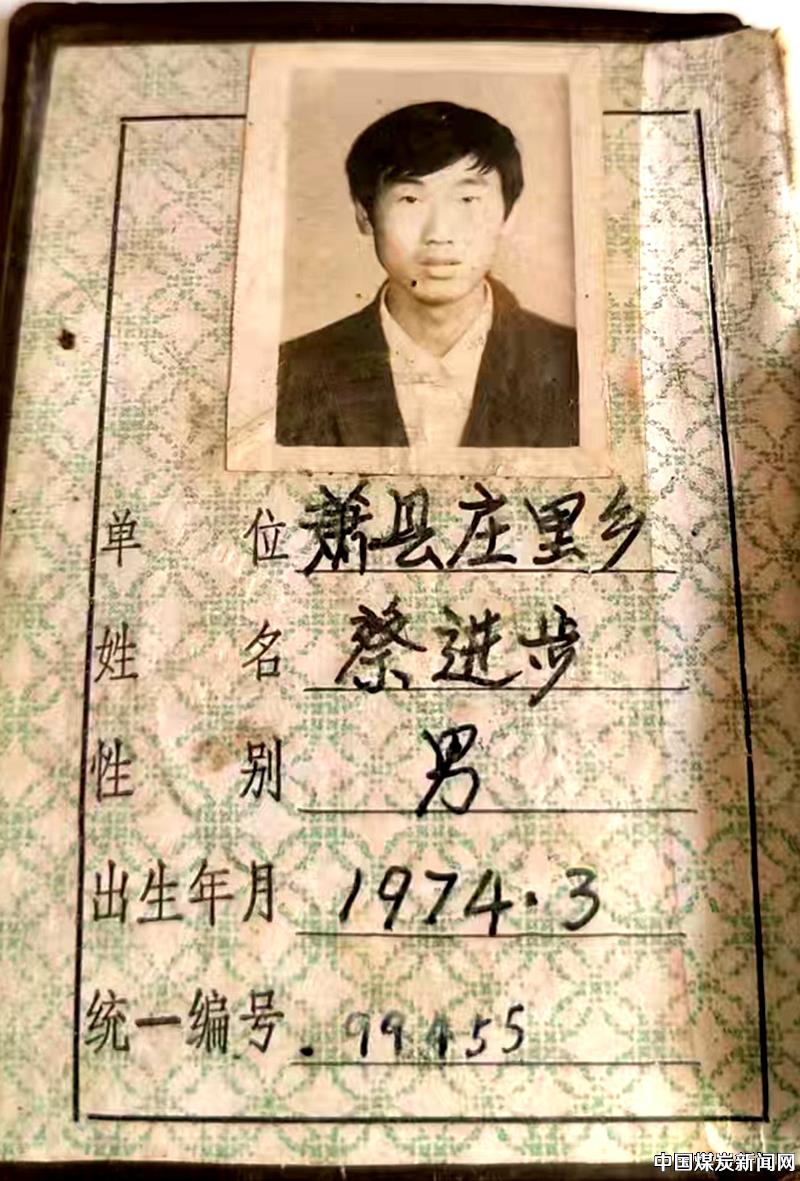

时隔不久,萧县人民广播电台编辑王于霞通知我带一张照片到电台,说要给我办理萧县人民广播电台的“特约通讯员证”,以方便我采访时用。我不禁心花怒放,简直有点“漫卷诗书喜欲狂”了。

两天后,我带着一张黑白照片,坐车赶到四十里外的萧县县城,虔诚地走进萧县人民广播电台办公大楼,见到了我敬仰的王于霞编辑。我原以为王于霞是个女的,谁知见面了才知道是个男的。见我一脸惊讶,王于霞编辑笑着说:“你是不是一直认为我是个女同志?”

我不好意思地笑了笑:“是的,我一直认为你是女的呢!”

王于霞哈哈大笑:“前不久我到省城合肥参加新闻写作培训班,等我去找自己住宿的房间时,才发现工作人员竟然把我安排跟两个女同志住一个房间,你说可笑不?”

我忍俊不禁,呵呵笑了起来。

王于霞鼓励我:“你很勤奋,文笔也不错,以后一定要好好写,在给县电台投稿的同时,也要给《拂晓报》和《安徽日报》投稿!”

“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”。那时那刻,我很感激王于霞老师。后来,我有不少新闻稿陆续在《拂晓报》《安徽青年报》《安徽法制报》《安徽日报》等报纸上发表。

2000年9月,我离开家乡萧县庄里乡小蔡庄,到了淮北桃园煤矿,成了一名煤矿工人。煤矿井下苦脏累险,水、火、瓦斯、顶板、粉尘五大自然灾害时时威胁着每一位矿工的生命安全。在井下采煤工作面,我和工友们每个班都挥汗如雨,浑身沾满了煤灰。无论多累,我上窑后都坚持把井下的所见所闻写成新闻稿。我的新闻稿在矿广播站播出后不久,工友们就送给我一个“秀才”的美誉。

一年后,我结了婚,又在桃园煤矿工人村买了房子。我知道,自从我走进桃园煤矿的那一天起,萧县人民广播电台的“特约通讯员证”便作废了,这个证件上写得清清楚楚,持证者一旦离开原单位,必须上交证件。我之所以没交上这个证件,是想留个念想。

走进桃园煤矿后,我的新闻稿件《炉渣下井》《采煤工喜领“底煤钱”》《矿工上了“人民日报”》《会议室里的“全家福”》等,先后发表在《淮北矿工报》《淮北日报》《中国煤炭报》等报刊上。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。我在井下采煤一线饱尝了5年艰辛后,于2005年调到地面,在单位专门从事新闻写作。每每在写作上遇到困难想打退堂鼓时,我便拿出那个早已作废的“特约通讯员证”,耳边仿佛响起王于霞老师的叮嘱之声。于是,我又鼓足了勇气。2008年,我迷上了写小小说,先后在《阳光》《小说月刊》《微型小说选刊》《天池小小说》《小小说大世界》《喜剧世界》《百花园》《中国煤炭报》《安徽日报》《羊城晚报》《安徽工人日报》《湖南工人报》《河南工人日报》《牡丹晚报》《昆山日报》《亳州晚报》《淮北矿工报》等报刊杂志发表小小说三百多篇,并加入了中国煤矿作家协会、安徽省作家协会、淮北市作家协会和宿州市作家协会。同时,我担任了淮北市烈山区作家协会副主席,并被中国煤炭新闻网聘为“记者”。

2011年底,我调到了袁店一井煤矿,该矿隶属于淮北矿业集团,矿井位于安徽省淮北市濉溪县五沟镇境内,于2007年6月开工建设,2011年5月实现联合试运转。矿井资源条件好,储量丰富,建设条件优越,是临涣矿区规划建设的10对矿井中的一对大型矿井,生产核定能力为180万吨,为“两淮”基地骨干矿井之一,是安徽省“861”行动计划重点建设项目,也是国家鼓励建设的大型现代化矿井。袁店一矿离宿州市和淮北市的距离都在50公里以外,新区矿井没有工人村,干部职工都住在宿舍里,因为住宿舍,我有了更多的时间写新闻、写小说散文。

这31年中,我先后在《半月谈》《工人日报》《农民日报》《中国煤炭报》《中国应急管理报》《中国水利报》《当代矿工》《安徽日报》等报刊杂志发表新闻稿件一千多篇。我知道,我之所以能一直保持着对新闻写作的热情,跟这个“特约通讯员证”和为我办证的王于霞老师有很大的关系。

“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”、“路漫漫其修远兮,我将上下而求索”,不管以后遇到多大的困难,我都不会放弃新闻写作。我将永远珍藏这个“特约通讯员证”,并把她作为我新闻写作的助力器和指南针。

|

|||